ー “光”って「美術」なの?(←ここからかよ、)

『ガンバの冒険』(1975年) -キラキラの躍動

第4話で、さまざまなキラキラが登場する

美しい六角形のゴースト光

これはたぶん“美術”ですよね

私の言う「キラキラ」って、たとえばこういう十字光

標準的なキラキラ。他の回でも用いられている。

『ガンバ』においては、こういう粒子の細かいキラキラが印象的

こういうののどこまでが“美術”なの?っていうブログなわけですよ。小林七郎と小林プロダクションが作り出したものだと思いたいんだけど。

手書きのキラキラ。こういうのは紛れもなく美術ですよね。

ガンバの回想シーン

細かいキラキラの効果が遺憾なく発揮されている

本来なら太陽の上部の空の荒い描線と調和しないハズだと思うんだけど、大迫力の紫の世界が生み出されている

第7話より

キラキラの粒で遠近感を出している

第9話より

夕陽と細かいキラキラは黄金の組合せ

『ガンバの冒険』の世界

第10話では、手書きの細かい十字光が大活躍する

夜の海のキラキラ

飛び跳ねる魚にもキラキラが

鏡のように静止してしまった海

それを表現するためにカラフルな十字光が描かれる

ここまで大胆だと、逆に「美術」じゃなく「作画」の範疇なんすかねえ??

『好き!すき!!魔女先生』のようなキラキラ(笑)

効果音まで(笑)

第11話より

水田のキラキラ

第11話より

木漏れ日の描写

この映像全体が小林七郎と小林プロダクションの仕事だと思いたい。

こういう“光”は「美術」というより「撮影」の仕事なんですか??←こういうことがまるで分かってない私

第14話より

六角形のゴースト光をなんとこの色彩で

第15話より

デリケートな入射光とともに、微細な十字光が

1975年のTVアニメです

第20話より

ノロイの毛のキラキラが美しいとは・・

第21話より

手前の画面3/4を山に。これが「光と陰」ってやつですかねえ。。

『ガンバの冒険』の世界

第21話より

この作品にしては珍しい、リアルな六角形のゴースト光の描写

第23話より

「背景画」だけが美術なんじゃなくて、こういうキラキラも「美術」ですよね?違うのかなあ??

「美術」というより、別の何らかの「技術」なんすかねえ?

第25話より

こういうキラキラだって

「美術」じゃないのかな・・・

第25話より

夜空の煌めきなのか海の煌めきなのか、もはや関係なくなる。キラキラの効果、ここに極まれり!

「美術」であってほしい(笑)

怒涛の最終回より

月明りの場合は太陽と逆で、手前の方にキラキラを配するのですね

『ガンバの冒険』は、現在でも高く評価されている。

どちらも上川隆也だけど:

2023年1月4日放送「昭和アニメのスゴい声優50人」より

2023年12月3日放送「行列のできる相談所」より

一方、『宝島』の話はあまり聞かないように思う。宝島!宝島!と騒ぐ芸能人は、誰かいないのか。

『宝島』こそは本邦TVアニメの最高傑作であり、ジョン・シルバーこそは本邦TVアニメ史上最も魅力的な主人公だ!

全国の少年少女に絶対見て頂きたいアニメーションは『宝島』だろうが!!

『宝島』(1978年) -キラキラの饗宴

海のキラキラは、『ガンバの冒険』より単純化、抽象化される

第1話より

「止め絵」や普通の動画の手前にもキラキラが置かれる

第1話より

第1話より

金貨のキラキラ(笑)

なんてこたあないけど、でもよく考えると、このキラキラってどーゆーふーに作られてんだろ?

第3話より

「止め絵」の「海」に施されるキラキラ

第5話より

改めて『ガンバ』と並べて見ると、ずいぶん大胆なキラキラであるのが分かる

入射光についての話は後ほど。『宝島』は眩いばかりの入射光にあふれています。

第5話より

オチを先に書いてしまうと、こーゆー入射光って「演出」なのか「美術」なのかが分かんねーと。そういうブログです(笑)。(ぶっちゃけどっちでもいいんだけど。てか両方なんだろうけど。)

てか、動画部分は陰になってるんだけど、この辺の加減って誰がどういうふうにして決めてるの???

アニメーションの手前にキラキラって、『宝島』より前にもあるのかなあ?『家なき子』とかでもあったのかなあ??

第5話より

夜の星の流れるキラキラ。こういうのも『宝島』より前にあったのかなあ??

第6話より

てか、この流れる星々は『宝島』の中でもこのシーンだけ

第7話より

キラキラだけで海を表現する至高のワザ

これって「美術」ですよね!(笑)

第7話より

『ガンバ』でも用いられた細かく飛び散る十字

そう珍しいもんじゃないかもしれないけど、でも何て言うか、キラキラ感が良いのよ(←説得力ねーなー)

第10話より

ジムの夢のシーン。手書きのキラキラ。

『宝島』の世界(笑)

第14話より

入射光とキラキラという最強の組合せ!

第14話より

止め絵に六角形のゴースト光!(ゴースト光が好きなの)

この画こそは“美術”っすよねえ

第14話より

これはまた大胆なゴースト光!

ゴースト光は男のロマン(笑)

第15話より

キラキラと十字光の組合せ

第15話より

ジムの夢のシーン

この技法って『宝島』より前にも使われたりしてたんだっけ???(不詳)

第16話より

本物と手書きが交じり合う迫力満載の光の描写!!

本物の光と手書きを組み合わせれば何通りもの光の描写ができる!(←何ワケ分からないこと言ってるの?)

第16話より

敢えて幾何学模様のように表現してるようにも思われる海のキラキラ

第16話より

これぞ『宝島』の世界!!

うわー立体アニメみたい!(笑) 『家なき子』でも同様の光の描写があったかもしれないけど、『宝島』は海が舞台だからなおさら利いてる!

第19話より

『ガンバ』を思わせる表現

第19話より

光の競演!!

第20話より

水のしずくにキラキラ *。+゚:゚

第22話より

「単純化による迫力」と「リアリズムによる迫力」って使い分けているのかなあ。そこまで考えられているのかどうかが分からない。どうなんだろう??

鑑賞者側はそこまで意識しなくてもいいのかもしれない。てか、意識すべきでないのかもしれない。そこまで意識し始めたら底なしになる(笑)。

第24話より

こ、これは・・・!

第24話より

『ガンバ』そのもののように見えるが、キラキラが違う!(笑)

第24話より

この波しぶき、かっちょえーなー!

芸術品

第24話より

キラキラの競演

第25話より

冒険の終り

恍惚の最終回より

『ふしぎなメルモ』の最終回と並ぶ、TVアニメ史上最も感動的な最終回。『宝島』が放送された半年間は、かけがえのない最高のアニメ体験であった。

『宝島』とともに生きてきた

『宝島』とともに生きてゆく

◇◆◇◆◇

アニメ人の中で小林七郎が一番好きだ。

「出﨑統・杉野昭夫コンビ」と盛んに言われていた頃、いや小林七郎も入れてトリオだろ、と思っていた。

しかし、どんなふうにして注目するようになったのか、よく覚えていない。

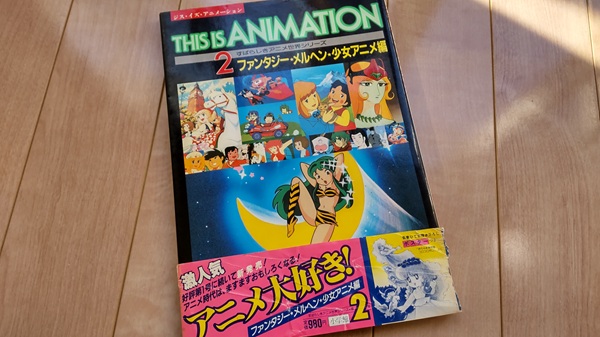

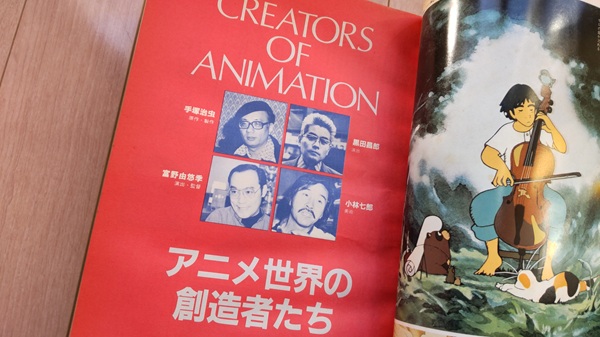

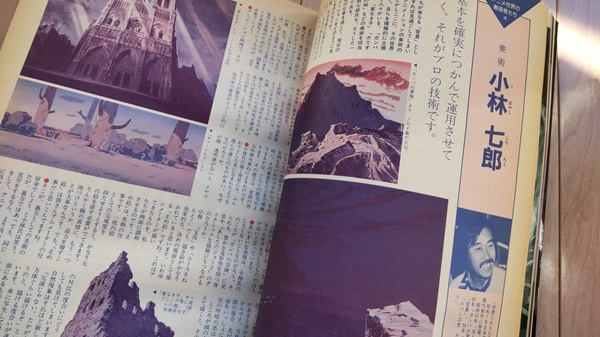

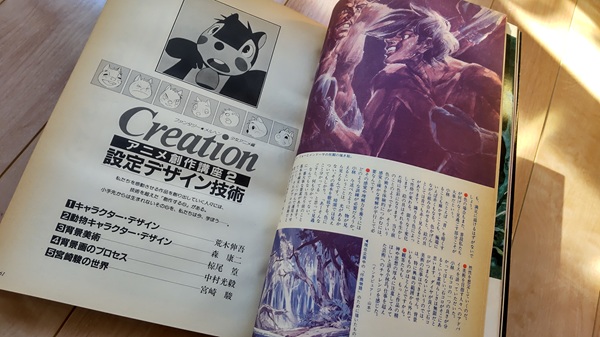

1982年に小学館から『THIS IS ANIMATION』というシリーズ(全3号)が出て、第2号の「アニメ世界の創造者たち」というインタビュー記事で小林七郎が取り上げられている。

この時点で「小林七郎」の名を知っていたので、やはり『ガンバの冒険』『家なき子』『宝島』辺りの傑作群のスタッフクレジットから意識するようになったような気がする。まあ、それを言ったら出﨑統も杉野昭夫も同じだが。

それにしても、上のインタビュー記事。手塚治虫や富野由悠季と一緒に並んでるのを見ると、1982年の時点で既に偉人と見做されていたことが分かる。アニメの歴史に詳しい人からすれば、何を今さら、ということになるであろうか。。

このインタビュー記事。当時はなんだか難しく感じ、何が書いてあるのかよく分からなかったんだよね。して、実は今読んでも、少し難しかったりするんだわさ(笑)。

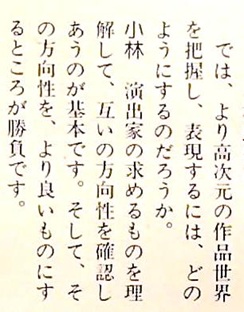

少し引用すると:

小林:アニメーション作品に関して、しばしば「動画がよく動いたからよい」とか「背景が隅々まで描かれているから良い」という評価のしかたをする人がいます。でもそれでは画面上の視覚的な完成度ばかりを求めて、イメージがふくらまないのではないでしょうか。

ー:つまり、描けば描くほど、それがよいアニメだという考えがひじょうに多いのですが・・・・・・。

小林:私は、表現というものには、ムダな説明はいらない、むしろマイナスだろうと思います。強烈な表現のためには、抽象化とか単純化というものが、必ず必要でしょう。

・・・なるほど。今なら少しは言ってることが分かる。これが小林美術の基本的な考え方(こればかりではないだろうけど)であることを踏まえると、ふむ、いろんなことが解き明かされてくるような気もする。

でもこれって、「美術」もそうかもしれないけど、「美術」だけ頑張って達成できる理想じゃないですよね。

この疑問に対して答えるかのように、インタビューが続く。

やっぱりそうだよな。いや、もちろんそうなんだよ。ただ、「演出」ってのも実はよく分かっていないのよ(笑)。

演出って、例えばこういうことですよね。

『ガンバの冒険』第1話より:

我々はこういうのが〈出﨑演出〉と呼ばれるものだと教わってきた。

しかし、どこまでが「脚本」によるものなのか、どこまでが「絵コンテ」により作られたものなのか、どこまでが「作画」の力なのか、どこまでが「美術」の領域なのか、どこまでが「撮影」による成果なのか、どこまでが「演出」によって成し得たものなのか、そういったことが分からないのよ。そんなことは自分で勉強しろ!と言われるかもしれないけど。そんなことはその都度違うよ!というのが実際には答えなのかもしれないけど。このブログつまんない??

入射光について。『宝島』は絢爛たる光の宝庫だ。

例えば、この入射光って「美術」のような感じがするじゃないですか。

『宝島』第2話より:

『家なき子』の風味も漂う。

一方、この入射光はいかにも「演出」により決められてるっぽい感じがする。

『宝島』第6話より:

このシーンは次の第7話のアバンタイトル(前回のあらすじ)で同じものが使われてるんだけど、入射光の入り方が異なるのが興味深い。

『宝島』第7話より:

なので、なおさら「演出」により判断されてる入射光であるように思う。

入射光だとまだ割と分かりやすいけど、こんなふうにどこまでが「美術」でどこまでが「演出」なのかって分からなかったりするわけです。(分からなくても全然いいのだが。分からなくても支障はないんだけど。)

インタビューは続く。

小林:演出家の要求がイメージ的に高度になると、演出家自身も説明しにくくなります。これまでにないものを創るということで実例もないわけですから。その時に、その要求をどこまで理解できるかは、こちらの能力によります。その能力は、普段の努力や積み重ねによるわけです。

ヒャッハー。そうだよな。いや、そういうことなんだよ。つまり一体となってるわけね。混然一体と。であれば、アニメにおける「美術」の位置付けってのも、もっともっと重要視されて然るべきなように思う。ところで、「美術」って何?(あーあ)

おそらく幅が広いんです。決して、イコール背景美術にとどまらない。少なくとも小林七郎の場合は。。

インタビューでは「止め絵」についても言及されている。

止め絵は美術の仕事。りんかく線に肉づけ。

これの一例を示すかのように、『あしたのジョー2』の描き絵が載せられている。

ただ、これも本当によく分からないのだが、どこまでの肉づけが「美術」の仕事なのだろう。・・って、こんなこと言い続けてたらキリがない。とにもかくにも、止め絵にも「美術」が関わっているということだ。

止め絵じゃアレだから“陰”の入れ方について。

このブログでは“光”に着目しましたが、小林七郎といえば“陰”も重要ですよねえ。

例えばこのシーン。

『ガンバの冒険』第2話より:

ああ、見ていてワクワクしてくるシーンだ。

荒い描線による忠太の“陰”が迫力とロマンを呼んでいる。素晴らしい。この荒っぽい線が小林七郎の個性によるものだと思ってるんだけど、間違ってる???(ホント確かなことが何一つ言えない。)

だって小林七郎は「光と陰」ですよ。

話飛んじゃうけど、小林七郎の光と陰ってのをキョーレツに感じたのは『元祖天才バカボン』であった。

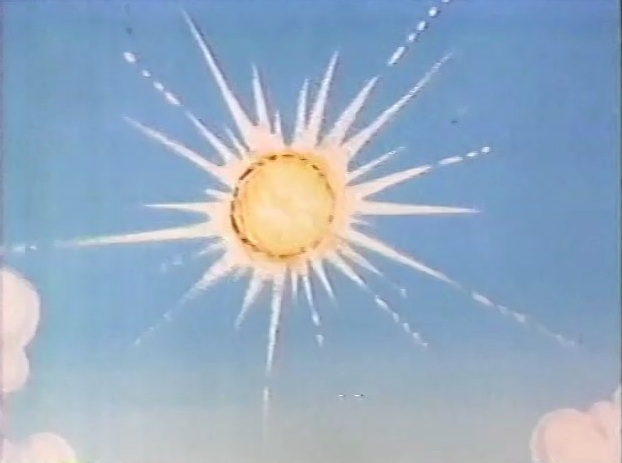

『ガンバ』や『宝島』と同じ太陽が暴力的に照りつけやがる。

「恐怖の特急バスなのだ」より

そして、陰。

超傑作回「天才バカボンの劇画なのだ」は永遠不滅である。

放映当時我々は狂喜乱舞したものだが、今考えるとこの回は、小林七郎を使って(良い意味で)遊んでいたのだ。なんと豪勢なアソビだろう。

そうか、『元祖天才バカボン』だったのかもしれない。私が小林七郎の名前に注目するようになったのは!

改めて小林七郎が美術を務めた作品を眺めてみると、あれもこれもそうだったのかと驚く。

映画『ルパン三世 カリオストロの城』や『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』までそうだったとは、今回初めて気づいた(←こんな程度です)。今まで意識してこなかった。あの温泉マークのヘドロ状のカビまみれの部屋も、小林七郎の手によるものだったんだんだなあ。。なんだか今頃、うれしくなってくる。

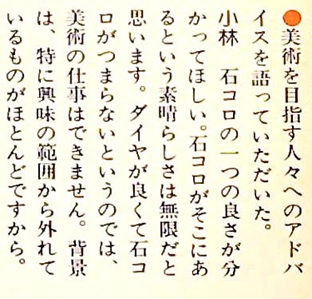

インタビューは印象的な言葉で締めくくられている。

思い当たる作品がある。『ど根性ガエル』だ。

あのTVアニメには石コロがやたら出てくる。車が通るような道路さえ石コロだらけ。1972年の作品だが、町はあんな風景が広がってたんだっけ?と思うほど。そうか、あの石コロたちは小林七郎の美術だったんだなあ、という感慨が湧き起こる。

「ひろしのデートの巻」より

やはり昔のアニメを見る喜びは何物にも代えられない。ただ懐かしさに浸るだけじゃない、新たな発見がある。これはまた何かDVD-BOXでも買っちゃおうかしらん、とか思ったり。。