NHK-FM「アニソン・アカデミー」では “ワンフレーズ萌え” という概念があり、この曲のここがスゴい!という萌えポイントをリスナーから募り、番組の中で紹介するなどしている。

2021年2月6日放送「アニソン・アカデミー」より:

鎌田章吾『VAMOLA! キョウリュウジャー』を受けて、前触れもなく突然 “ワンフレーズ萌え” の募集が始まる瞬間:

なんという柔軟な番組だろう

この真似をして、クラシック音楽で同じようなことをやってみようというブログです。この演奏の、この箇所が萌える!というのを勝手に並べてみようと。

で、私ちょっとカン違いしてたんだけど、MCの中川翔子さんは “1文字萌え” と “フレーズ萌え” を使い分けてるのかと思ってたら、そういう訳でもなかったのな。

まあ、先に「1音萌えクラシック」というブログを作ったので、今回は “フレーズ” で考えてみようと思います。

◆R.シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」

昭和の時代にクラシック音楽を聴いてた者にとって、R.シュトラウスの「ドン・ファン」は、ショルティ指揮シカゴ交響楽団で聴くものと相場が決まっていた。

シカゴ交響楽団には長きにわたり、アドルフ・ハーセフという首席トランペット奏者が在籍し、オーケストラに所属している音楽家としては、かなり有名な存在であった。この録音にもハーセフは参加していると思われます。

採り上げるのは、曲の後半。目まぐるしくグルグル動く音楽の渦の中に、胸のすくようなトランペット・ソロが鳴る箇所:

うん、好きな箇所である。

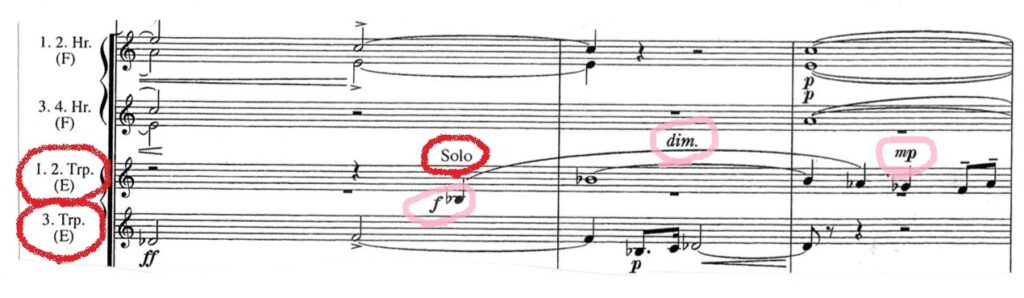

楽譜がかなり込み入ってるので、分かりやすいようにスコアからホルンとトランペットのパートを切り貼りしてみたんだけど、なかなか追いかけるのが容易ではない。

赤丸で囲んだ通り、トランペットは3本で、「Solo」という表記は3回現れる。が、よく見ると、3つ目のSoloは、3本のトランペットを同音の箇所で短くリレーしてフレーズを組み立て、あたかも1人で吹いてるように響かせる書法となっているのだ。ぼんやり聴いてたのでは分からない、技巧的に作られている箇所なのである。

・・・私と同じ経験をした人は世の中にどれくらいいるだろう。

ショルティによる演奏を先に聴き馴染んでしまったため、カラヤン指揮ベルリン・フィルによる同曲の演奏に接した時、この3つ目のSoloに強烈な違和感を覚えたのである。

カラヤン指揮による「ドン・ファン」より:

「強烈な違和感」というより、「キョーレツな違和感」であった。気が抜けてるというか、やる気がなさそうというか。。最初に聴いた時、なんだかグロテスクな感じがして、申し訳ないけど吐き気さえしたような記憶すらある。

聴く順番が逆だったらショルティの方がグロテスクに感じたのだろうか。。。。

この話のオチは2つあって、1つは、今ではカラヤンの演奏も楽しく聴いてますということ。もう1つが、カラヤンのこの演奏が実は「正しい」ものだということ。

先ほど述べた通り、3番目のSoloは、3本のトランペットを細かくつないで奏でられているのだが、さらに譜面をよく見ると、最初はフォルテで始まってるのにすぐディミヌエンドしてメゾピアノに収まっている。

カラヤンは楽譜の通りに演奏していたのだ。

なぜディミヌエンドするのか必然性はよく分からないが(笑)、カラヤンの汚名をそそぐのに私は何十年もかかってしまった。申し訳ねえ、カラヤン・・・。

ということは、ショルティの方が間違ってるのだろうか。そんなことはない。ショルティはショルティで決して間違ってない。なぜなら、私はショルティの演奏が好きだからだ。

いろんな演奏を聴いてみると、作曲者がわざわざディミヌエンドの指示をしてる意味合いがだんだん少しずつ分かってくる。音楽が威勢よく突き進み過ぎないようにしたかったのだと思う。

カラヤンは少し極端だったかもしれないが、せめてディミヌエンドしてるという「ニュアンス」はあった方が良い。

かなり古いが、トスカニーニ指揮NBC交響楽団による演奏あたりが、ほどよい「ニュアンス」を醸し出してるのではないだろうか。

トスカニーニ指揮NBC響による「ドン・ファン」より:

そうだね、このぐらいのdim.で良いような気がする。逆にいうと、これぐらいのdim.は欲しいのだ。

いずれにせよ、楽譜が難しすぎる。もっと分かりやすい曲を選ぼう。

◆シベリウス:交響曲第7番

・・と言いながら、せっかくだからもっと難しいものを。難しい題材を先に片付けちゃいましょう。←なんつーこと言うの、

当方のシベリウスの交響曲について書いたHPでもちょこっと触れてるネタだけど、第7番のティンパニがとにかく独特で、すげースリリングなんだわさ。

これはもう誰の演奏と限定するわけではなく曲自体の面白さなんだけど、とりあえずサイモン・ラトル指揮バーミンガム市交響楽団による演奏で:

この箇所よ、この箇所

ワケわからん!

一体何が起きてるのか、楽譜を追いかけられないでしょ。

たぶんティンパニなりに一生懸命旋律を奏で、対位法の中の1声部として加わろうとしてるんですよ。応援してやらなきゃならないでしょう。頑張れ、ティンパニ!!もっと大きく叩いて!!

んでしばらく音楽が進むと、もう一度同じようなフレーズが現われる。(「フレーズ」っていうのかなあ?)

ワケわかんないって!

このティンパニが大好きなのよ私。楽譜を追いかけきれない快感。ワンフレーズ萌え(笑)。

聴きどころ満載の交響曲。スコアを手にしながら、ん?んんー?となってしまうのがホント楽しい。

◆リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」第2楽章

それではちゃんと分かりやすいものを。「シェヘラザード」。いいねえ。みんな大好き「シェヘラザード」。

採り上げるのは「カランダール王子の物語」から、トロンボーンによる王の怒り声のフレーズ。何度か現れるんだけど、ここでは1回目のものをお示しします。

シャルル・デュトワ指揮モントリオール交響楽団による例:

これよ、これこれ。対決の火ぶたを切って落とすのような風雲急を告げるメロディ。

Soloであるとともに「ad lib」とも書かれている。間の取り方も表情づけも自由の幅が広いのだ。

いろんな演奏がある。

オーマンディ指揮フィラデルフィア管は、速いテンポで切迫感を出している。

これはこれでもちろん悪くはないが、慌ただしすぎるような気もする。

小林研一郎指揮日本フィルによる演奏では、ゆったりたっぷりと響かせる。

個人的にはこっちのタイプが好きだけど、少しのんびりした印象で、ドラマ性において若干もの足りない感じがしないでもない。

このフレーズを最も意味深く演奏してるのは、何と言ってもロストロポーヴィチ指揮パリ管弦楽団だと思う。

三連符のノリが全然違うのだ。

これよ、このドライブ感。こんな怖い演奏、ほかに聴いたことがない。クラシック音楽を聴き始めて、割と早い段階でこの録音に出会うことができたのは幸運なことだったと思っています。

「シェヘラザード」って元々怪奇色のあるハナシなんだから、音楽もおどろおどろしい解釈にしていいんじゃないの。

考えようによっては、ロストロポーヴィチよりもっと大げさな表情づけでも良いかもしれない。怖くて、子どもが夜トイレに行けなくなるような。

「木曜スペシャル」の音楽みたいな恐怖感を出すぐらいでちょうどなのかも。。

怖いもの聴きたさ(音が大きいのでボリュームを下げてお聴きください)

こえーよ本当に!

◆ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」~「春」第3楽章

ソロによるフレーズが続いてしまったので、合奏を。「春」の第3楽章の冒頭のフレーズ。

お手本として、やはりイ・ムジチ合奏団が良いよねえ。何種類ものレコードが出てるけど、ヴァイオリン独奏をカルミレッリが務めたものから:

良いねえ、これぞ「春」の第3楽章! やっぱり「四季」はイ・ムジチに尽きるぜ。文句のつけようがない。

書法がすっきりしてるバロック音楽の場合、正にフレージングによって音楽の雰囲気がガラリと変わったりする。

私が驚いたのは、千住真理子が独奏ヴァイオリンを務めたクルト・レーデル指揮イギリス室内管弦楽団の盤。

最初聴いた時は、なんじゃこりゃーだった。すげー刺激的な歌い回しだった。聴き慣れてしまえばべつにフツーなんだけど。てか、もっと個性的な演奏は山ほどあるんだろうけど。

このCDの帯には「21世紀の『四季』」と書かれている。録音は1988年。その時点で最先端だったわけだ。

ただ、新しい奇抜な解釈の演奏ってのは、今はもう正直どうでもよくなった。バロック音楽に限らず、近代以降の音楽でも。なーんか魅力を感じないんだよね、年取ったからかもしれないが。むしろ古臭い解釈で若い人が演奏すれば、その人を応援したくなる。←(!)

◆ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番第2楽章

なーんて、

千住真理子が好きだというわけでは特にないけど、もう1つ千住ネタを。またソロに戻っちゃうが、ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番の第2楽章。

終結部手前の、名残惜しそうに音楽が佇んでいる箇所。私はこの部分が大好きなのだ。

標準的な演奏として、まずズーカーマン(vn.)とバレンボイム(p.)による盤:

なんてことない経過句だけど、日の光を受けながら微睡んでるよう。このフレーズを待ちわびながら聴いてたりしている。

上の演奏で十分なのだが、千住真理子の場合はさらに1音1音を繊細に色付けしているのだ。

あたしゃこれにノックアウトされたわけよ。(←言い方が古い!)

これ以上、例えばテンポを落としたりすると、鼻についてしまうと思う。ギリギリのラインを攻めているのである。

録音は2017年。こーゆーCDを聴くと、まだまだ新しい演奏は捨てたものじゃないと鑑賞意欲が奮い起こされる。単純に技術の向上で音質が良くなっているっていうことも影響してるのかな?←こんな程度です

◆ブラームス:交響曲第4番第2楽章

ブラームスが出たところで、やはり交響曲から何か面白いネタをと考え、どうしようかなー思ったんだけど、やっぱりアレでしょうという楽節があって。

交響曲第4番の第2楽章。30小節目からの、第1主題を離れて第2主題に向かう部分のところ。

これよ、これこれ。標準的な演奏として、クレンペラー指揮フィルハーモニア管による盤から:

敬虔な音楽である。平和への祈りの音楽かもしれない。

フルトヴェングラーは、じっくりとしたテンポによりクレシェンドを利かせる。

オケはベルリン・フィル:

ライブ感がすごい。っていうか生々しい。(同じ意味か)

引き込まれてしまう演奏である。さすがフルトヴェングラー。

ところが、もっとすごいのがクナッパーツブッシュ指揮ケルン放送交響楽団によるライブ。

フルトヴェングラーの解釈の逆を行っているとか、そういう次元の話ではない。初めて聴いた時は、何かの間違いではないかと呆気にとられたものだ。

この演奏です。

音楽のほとばしりと揺らめきがハンパない。水面に跳ねるピチカートの眩しいこと。同じような演奏はほかに聴いたことがない。正に超絶、不滅のライブだ。

宇野功芳はこの第2楽章の録音について「感情があふれてこぼれおち、すべての表現が吹っ切れているので、ブラームスの音楽を超え、ひとつのものすごい芸術にまで高まってしまう。」(『交響曲の名曲・名盤』講談社現代新書)と書いている。まったくもってその通りだ。「もっとも、これはブラームスではない、と怒り出す人もいるだろう。」とも書いているが・・・。

◆ブルックナー:交響曲第8番第4楽章

交響曲からもう1つ、ブルックナー。

前項でライブ演奏ならではの迫力について触れた。ここで採り上げるのもライブだからこそ成立したエキサイティングな瞬間と言えるであろう(笑)。

第4楽章の再現部の入口、トランペットがオーケストラを鼓舞するようにイントロをかますところ。

普通の例として、カール・シューリヒト指揮ウィーン・フィルによるスタジオ録音:

ここから再現部。音楽がまた盛り上がっていく。

クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルによるライブ。張り切って盛り上げようとするのはいいんだけど、トランペットが思い切り空回りしちゃってんだわさ。

ワンフレーズ萌え(笑)

音楽が完全にズッコケてしまっている。最初に聴いた時、私もズッコケた。

いや笑っては失礼である。想像するに、おそらくトランペット側としては指揮者がアチェレランドするものと(先ほどのブラームス第4番のように!)思っていたのが、実際にはインテンポのまま進んでしまったためこのような展開となったのだろう。

でもいいんじゃない。冗談抜きでなんだか感動的である。整いすぎていない方がブルックナーっぽいという気がしてきた。←こじつけ

これも含めてブルックナー。これぞ一期一会の演奏芸術なのだ。これも含めてブルックナー(笑)、

◆ワーグナー:楽劇「ワルキューレ」第3幕

そろそろオペラを。

「ワルキューレ」第3幕の幕切れ、「魔の炎の音楽」。私の大好きな曲です。

標準的な例として、クナッパーツブッシュの名誉挽回のためというわけじゃないけどウィーン・フィルを振った盤から:

今まさに長い長い「ワルキューレ」の物語に、文字通り幕が下りようとしている場面である。

さて、その昔「フルトヴェングラー コンダクツ・ワーグナー」という2枚組CDが出て、私は面白がって買ったのだった。1930年代のライブ録音という代物で、当然雑音が著しいのだけども、ワーグナーの音楽に対する時代の熱量は肌で感じられるという盤であった。

で、2枚組のうちの1枚に「ワルキューレ」第3幕が丸々収められていて、幕切れの音楽はこれこそワーグナーの神髄と思わせるものなのだ。

まあ聴いてくれ。

こんな短いフレーズだけ今聴いても伝わらないかもしれないが、こんなノイズだらけの録音なのに、あたしゃ大感動だった。主旋律の疲れ切ってるような感じが実に良い。ハード・ストーリーなんだから「ニーベルングの指環」って。音楽自体も疲れてなきゃ。そして木管の方を強調してるのが、なんかうれしいじゃないの。物語の昔々感がすごく出てるじゃないですか。究極の感動である。

世界三大感動:「魔の炎の音楽」、TVアニメ「宝島」最終回、TVドラマ「未来戦隊タイムレンジャー」第1話←ずいぶん狭い世界だな

このフレーズは、映画「スター・ウォーズ」のエンド・タイトルの音楽にも影響を与えていると思う。

勇ましさが一旦収まり、低弦でレイア姫のテーマが奏でられるところ:

末尾の音型をジークフリートのモチーフに寄せているってのが分かりやすい種明かしということなんじゃないかという気もするんだけど、違うのかなあ。。

我々は皆この「スター・ウォーズ」のエンド・タイトルを聴いて、こんな世界に少しでも近づくことができるのならどんな苦労にも堪えられる!と思ったものだ。それほどのパワーを秘めた曲である。果たしてワーグナーのエキスも含まれてるからなのか・・・。

◆ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」第2幕

オペラからもう1つ。「魔弾の射手」の、おおかみ谷の場面。

非常に親しみやすくて好きな作品なんだけど、上演される回数は減ってきてたりしてるのだろうか?そんなことはないのかな??

恐ろしい山中の険しい谷で、妖精たちが「Uhui!Uhui!」と不吉な声を上げます。

もはやフレーズですらない

実際の楽譜がどうなってるのかまでは確認してないが、上の例だと「Uhui!」は音が下降してますよね。

いろんな表情づけがあって、例えばクーベリック指揮バイエルン放送響と合唱団による盤だと、音が上向きなんだわさ。

これでもけっこう怖いんだけど、カルロス・クライバー指揮の盤だと、さらに恐怖感がケタ外れに増すんだわさ。

怖いもの聴きたさ

こえーってば!

いいねえ、流石カルロス・クライバー!デフォルメの仕方がハンパない。必ず何かほかの指揮者と違うことをやってくれる。そして必ず成功してる。スリルと興奮。驚きと冒険。クラシック音楽を聴く醍醐味を満喫させてくれる指揮者なのだ。

私と同じ人はどれくらいいるだろう。

おおかみ谷の音楽を聴くと、どうしても連想してしまう曲があって。マイルス・デイビスの「ビッチェズ・ブリュー」である。

おおかみ谷の音楽と「ビッチェズ・ブリュー」。小さな子どもを怖がらせるための曲として双璧だと思う。

◆バーンスタイン:シンフォニック・ダンス「ウェスト・サイド・ストーリー」

クラシックから微妙に離れるかもしれないけど、ミュージカルを。

「ウエスト・サイド物語」。バーンスタインだからクラシックっつぁークラシックですよね。

曲は「体育館でのダンスパーティ」の中の「マンボ」についてなんだけど。

まず、オリジナル・サウンド・トラックから:

この後「マンボ!」の掛け声もかかるシーンである。紛れもなくマンボだ。「うっ、マンボ!」のマンボである。マンボのリズムで心も弾む。

バーンスタインは、ミュージカルを基にオーケストラのための組曲「シンフォニック・ダンス」を作った。

自身の指揮で録音もしているが、私はやっぱニューヨーク・フィルとの演奏が好きだなあ。

マンボの部分、サントラとはまるっきりムードが変わる。これはなかなか凄い。

どこがマンボやねん!

リズムのノリが全く異なり、非常にスポーティーとなっており、断然こちらの方がカッコいい。たぶん楽譜はほとんど同じぐらいだと思うんだけど、どこをどうすればこんなに違ってくるんだろ?しかも、作曲者本人による解釈なわけですよ。面白すぎる。

組曲全体の中でも特にスリリングで、好きなパートです。ワンフレーズ萌え。

◆ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番第3楽章

独奏による曲がまだなので、ピアノ・ソナタから。

主題と6つの変奏からなる楽章。そのうちの第4変奏の後半部。和音だけの進行で心の揺れ動きを描いているフレーズ。

6つある変奏のうちの4番目と言うことは音楽はまだ続くのだが、楽章のピークとなっている箇所だと思います。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタは、やはりバックハウスで聴きたい。いや、バックハウスで聞かねばならぬのだ。

このフレーズです:

シンプルであるのに底なしに奥深い、後期ベートーヴェンの幻想的な世界が広がる。

バックハウスじゃなくても、普通のピアニストなら黙っててもこのように弾いてくれる。そう、普通のピアニストなら・・・。

私は今までの人生で当然のことながら数えきれないほどの失敗をしてきましたが、ベートーヴェンの最後の3つのピアノ・ソナタが入ってるCDを、初めにグレン・グールドで買ってしまった事は、比較的上位にくる失敗であったと思っています。

私はこのCDを聴いて「やめてくれ」と思った。クラシック音楽を聴いて「やめてくれ」と思うのは、そんなにあることではない。

なんじゃこりゃー、

異常なテンポ設定である。もちろんグールドは、誰にも真似のできないユニークな解釈で多くの名盤を残しているが、このテンポを採用した意図は理解しかねる。今では楽しく聴いてます、というオチにはならない。この演奏は酷いと思う。

もっとも、この箇所にとどまらず、3つのソナタともこんな感じである。なので一貫性はある。「芸術的」と捉えられるかどうかの問題だと思う。私はベートーヴェンのピアノ・ソナタはグールドでは聴かない。

◆ブラームス:ラプソディ第1番

おっと、思わずグレン・グールドをディスってしまったぜ。グールド好きです(笑)。CD持ってます(笑)。

最後にとっておきのネタを。ブラームスのピアノ曲です。

ラプソディ第1番の中間部。情熱的な楽想が収まり、穏やかな歌が始まる部分。

まず、標準的な演奏として、ヴェレリー・アファナシエフの盤から:

安らぎに満ちた音楽だ。おやすみ前の祈りの曲のようにも聴こえる。

先ほど貶してしまったグールドだが、ブラームスでは良い味のある演奏をしている。

グールドの盤:

やっぱり速いことは速いんだけど、左手の刻みをしっかり主張しているのが特徴で、このテンポだからこその細やかな機微が表れている。考え抜かれたテンポ設定なのだ。

それぞれ素晴らしいが、でもこの曲の演奏の白眉はルービンシュタインでしょう。

ルービンシュタインによるブラームスの小品集で、原題が「THE BRAHMS I LOVE」というアルバムがある。その最後に収められているのがラプソディ第1番。

右手の小指の打鍵音が信じられないほど美しいのである。

この赤丸の音!

これぞロマンティックの極み。うっとりしてしまう。

というか、これって「ワンフレーズ萌え」ではなく「1音萌え」として捉えるべきかも・・・!?

D.S.