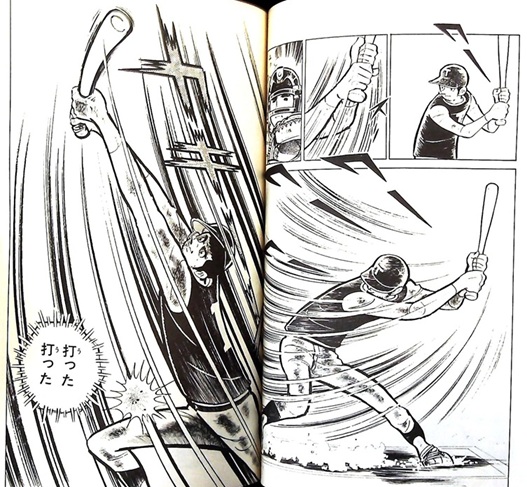

ー『ドカベン』『一球さん』『野球狂の詩』ー

周知のとおり『野球狂の詩』は女性のプロ野球選手、しかも投手!の活躍を描いた作品である。・・・という認識は実は半分しか当たっておらず、原作の前半はとんでもなく様々に個性的な野球人たちを描いている連作短編なのだ。

・・・ということを当初私は知らずにいたので、女が主人公なのにタイトルと内容が合致していねえじゃんという違和感から、連載時になんとなく少し敬遠してしまっていた。「狂」と「詩」の漢字が、なんだか反発し合ってるようにも感じていたかもしれない。小学5・6年生ぐらいの時の話である。(←齢がバレるぞ)

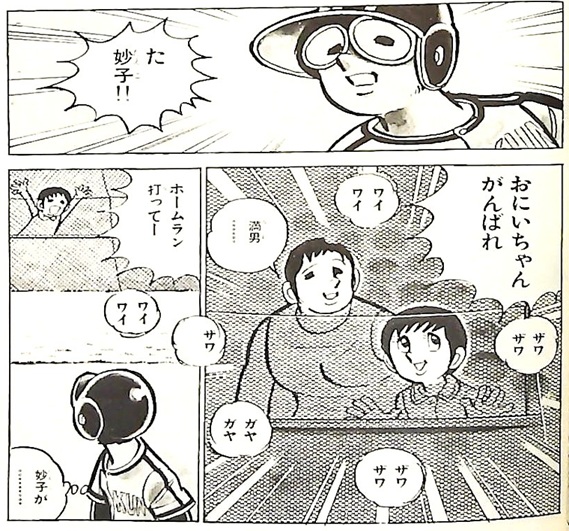

その「水原勇気編」の出だしは、東京メッツ対阪神タイガースのオープン戦のスタンドである。

ああ水島新司はこういう舞台装置が好きなんだなあ、と思う。。

◇◆◇

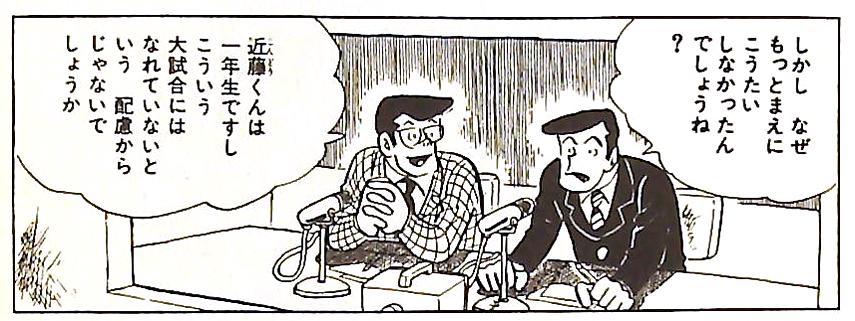

通常、野球漫画において、プレイ中の選手やベンチの様子のほかに、試合が現在どのような状況であるかを補足説明するため、実況アナウンサーと解説者が登場する。

梶原一騎/川崎のぼる『巨人の星』より

ちばあきお『キャプテン』より

水島新司の作品における試合の多くには、こういった描写がないのである。

アナウンスはあるが、人間は姿を見せない。解説者に至っては、いないのかもしれない。

その代わりというわけではないのだろうが(いや、その代わりなのかな?)スタンドに人物が現れ、試合の局面について論評を施す。

この手法が水島新司の発明なのかどうかは知らないが、作品中数多く用いられている。「水島スタイル」とも言えるのではあるまいか。

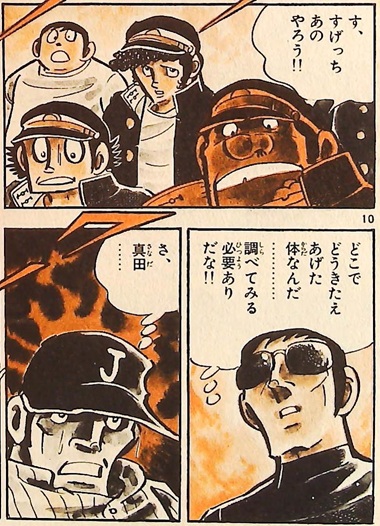

しかも、その人物が、読者にとって未だ馴染みのない謎の人物である場合がある。

さらに、スタンドに2人の人物が登場し、読者にとってはその関係性も分からぬまま、試合について論評し合うというパターンさえある。正体のよく分からない2人組。。

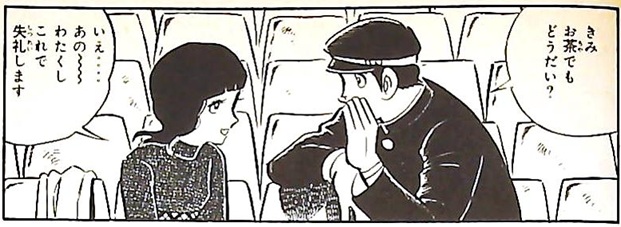

もっと言えば、関係性が分からぬどころか、どうやら初対面であるらしい場合。これは最強である。試合を客観視してる者をさらに客観視しながら同時に試合自体を楽しむというサスペンスフルで重層的な読書体験が生まれるのだ(笑)。

最も成功してるのは、『ドカベン』⑧~⑨の東郷学園×鷹丘中学であろう。

不知火と徳川

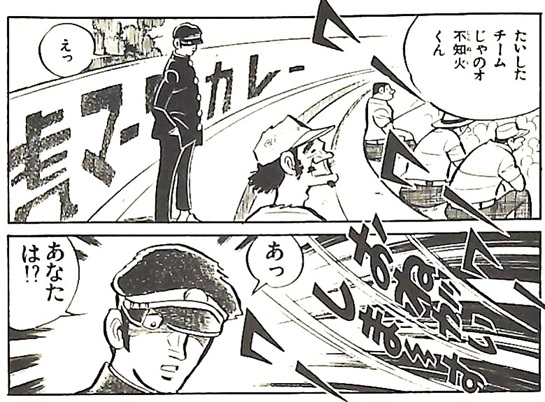

『ドカベン』⑫~⑬の東海高校×明訓高校のスタンドも印象的

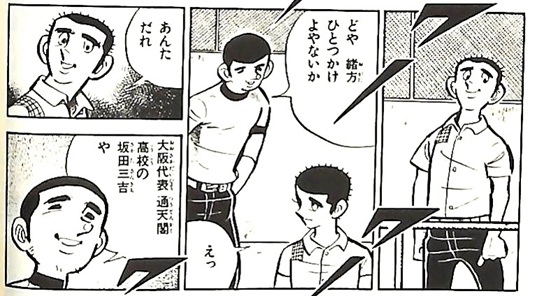

通天閣高校の坂田三吉と、いわき東高校の緒方勉

上記2つの事例では、名前を呼ばれた方がどちらも「えっ」と言ってるのがものすごく味わい深くないですか(笑)。

このように、ライバルの参入、紹介のステージとしてスタンドを活用するというのは、常套手段なのだろうけど非常に効果的である。

(余談)2024年12月5日のNHKニュースより

さすが神子田キャスター!!

ちなみに「通天閣打法」とはこれのことです。

『ドカベン』におけるライバル登場のスタンド使いの極めつけは、㊱~㊲の横浜学院×明訓高校となるであろうか。

弁慶高校 義経と武蔵坊

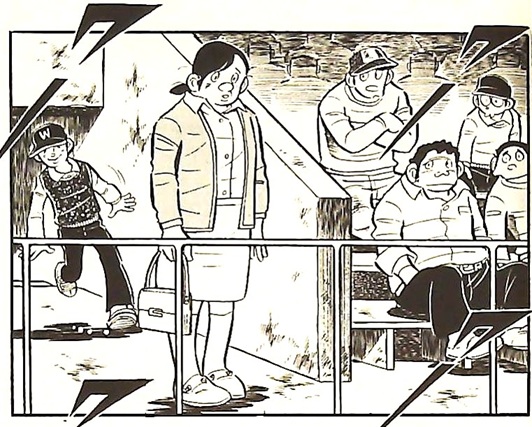

正体のよく分からない2人組。この手法は『一球さん』でも用いられる。

神宮大学×巨人学園高校

住吉と芦田麗子 この2人は敵ではなく味方です

『一球さん』。この作品は現在どのように評価されているのだろう。もう顧みられることはなくなってしまっているのだろうか。読みたくてもなかなか読めなくなったりしてしまっているのかな。この作品こそは水島新司の最高傑作であり、かつ、ストーリー性のある野球漫画の最高峰なのである。水島作品にしてはそれほど極端に長くもないし(笑)。

なんとなく大谷翔平っぽいムードすら漂う

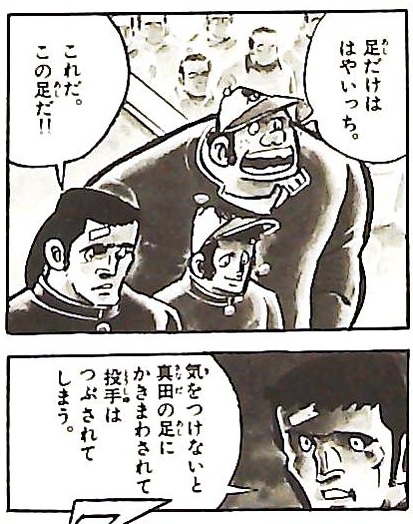

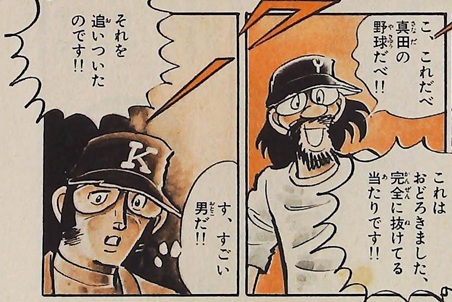

とにかく主人公・真田一球のプレイが破天荒だ。なので、スタンドには驚嘆の声を上げるための要員として五味兄弟や鬼桜男子高校の連中が毎試合のように現れる。(←ひどい言われようだな)

五味兄弟

鬼桜男子高校 地獄のクリンアップのみなさん

丑松、竹之丈、梅吉 この3人は本当に仲が良く、いつも一緒

巨人学園ファン、というより真田一球が好きで好きでたまらないんじゃねーの??と思うぐらい、試合を見に来る。自分たちの練習も差し置いて(笑)。

この2組も当然互いにライバル関係なわけだが、真田一球を追いかけてるうち、コミュニケーションを取ったりするようになる。(先の坂田三吉と緒方勉のように)

決して仲良くなるわけではないが

同じような場面は『ドカベン』にもしばしば現れる。

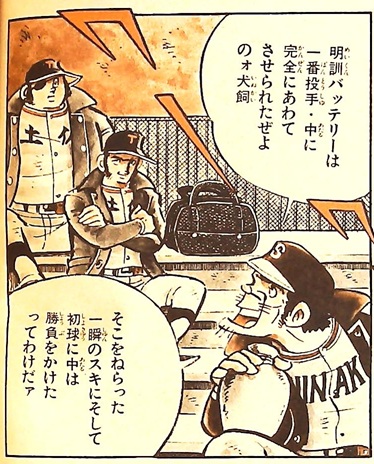

一例として、土佐丸の犬飼兄弟と信濃川高校時代の徳川:

決して仲が良くなったわけではない(笑)

こういったシーンは楽しくて大好きだ。スタンドという場所は、敵同士でも引かれ合う聖なる舞台なのかな。

『一球さん』の場合は、ライバル側だけでなく味方側の人物もスタンドで論評したりするから、野球漫画として本当に多層構造となり、立体感が湧き出てくる。

住吉と原島

特に、神宮高校×巨人学園高校。試合自体は細やかに描かれてるわけではないものの、スタンドにいつもの面々に加え、水島新司の分身とも言うべき友西高校の三ツ縞監督も現れ、さながら「水島サーカス」といった様相を呈するのである。

もはや敵も味方もなく入り乱れてる状況

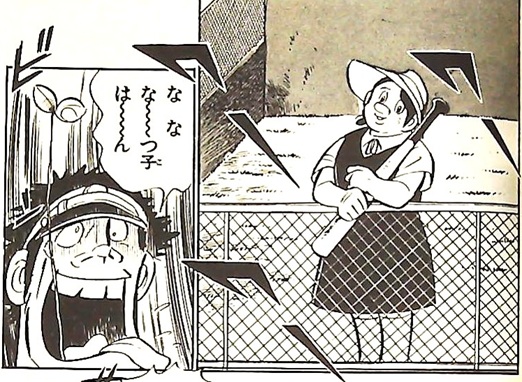

『ドカベン』にも似たようなシーンはあるのかもしれないが、「味方」といっても、じっちゃんやサチ子になってしまう。ちと弱い。

ところが『ドカベン』では、横浜学院高校の谷津吾朗という画期的なキャラがおり、まあ味方ではなく、むしろはっきりとライバルであり、サチ子も言う通り「スパイ」にほかならないのだが、公然と明訓の側についてスタンドから心の中でコメントを発するのである。(山田太郎の1度目の春のセンバツ大会時)

これはかなりユニークである。

初戦から決勝までずっとこの調子

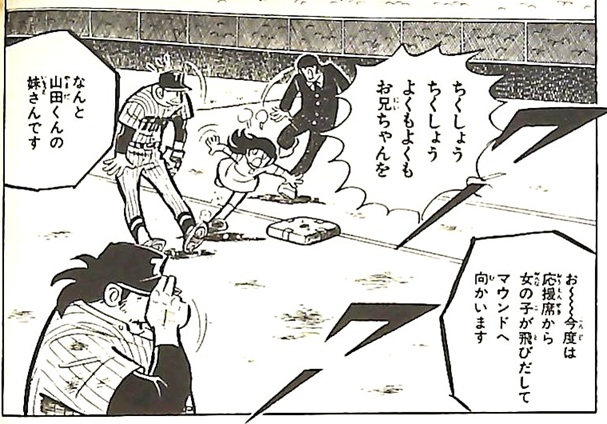

『ドカベン』では、スタンドに様々な人が集う。

こういう描写は陳腐なハズなんだけど、伏線はちゃんと敷いてあったし、北選手の見せ場でしたねえ。

白新高校との2度目の対戦では、人が飛び降りてきた。

これに負けじと(いや違うってば)、サチ子が飛び降りてきたこともあった。

やるなあ、サチ子

水島先生本人らしき人もいたりする。

これは定番。

こんなシーンもあったなあ。。

こ、このシーンは・・・、

こ、このシーンも・・・、

いろいろあったんだよ、『ドカベン』も・・

ドラマはスタンドから生まれるのである。

◇◆◇

今改めて「水原勇気編」を読んでみると、けっこう厳しい作品世界であることに気づく。超人的なスーパースターが無敵の力で勝利を重ねるような物語とは全然違う。

いや、『野球狂の詩』全体が、敗北や挫折といったテーマを数多く扱っているのだ。だから「詩」だったんだなあと今さらながら思う。(ホントにものすごく今さらですが‥)

よくよく考えてみると、『一球さん』も、あるいは『ドカベン』でさえ、明るい作風ではもちろんあるのだけども、苦境や逆境を圧倒的物量で描いているのであった。主人公は底抜けのビンボーだし。こんなこと子どもの頃には考えもしなかったが。。

土曜日に学校から帰って読む水島作品って、メチャクチャ面白かったなあ。挫折や屈辱なんてまだ知らなかったから、純粋に野球漫画としての楽しさを満喫してたのだろうけど、でも決してそれだけじゃなく、困難や辛さに打ち勝とうとする登場人物の姿に共感し、喜びを見いだしていたからだと思いたいっ。

水島新司の漫画は今の私の基礎を作っている。「ありがとう」…それしか言う言葉がみつからない…。

何を言ってんだ………………?…こいつ……